ステンレスとは?基礎知識:強み・種類・使い方など詳しくご紹介

ステンレスとは、鉄にクロムやニッケルを添加した耐食性の高い合金です。錆びにくく耐久性があるため、製造業において幅広く活用されています。日本国内では、建設・機械・食品産業などでステンレスの需要が年々高まっています。この記事では、ステンレスの特徴や種類、さらに製造現場での活用法についてご紹介していきます。

1.ステンレスの概要

ステンレスは、鉄にクロムやニッケルを加えた合金です。クロムは全体の約10.5%以上を含み、これがステンレスの高い耐食性を生み出す要因です。クロムとニッケルの添加により、耐熱性、耐久性、強度などの特性が向上し、錆びにくい金属として様々な用途で使用されています。ステンレスの種類によって、用途に適した特性を発揮できるため、選択する際には成分の違いを考慮することが重要です。

クロムやニッケルがもたらす耐食性

クロムはステンレスの耐食性に大きく寄与しています。鉄にクロムが加わることで、表面に薄い酸化被膜が形成されます。この酸化被膜は、ステンレスを酸化や腐食から守るバリアとなります。また、ニッケルはステンレスに靱性や加工性を与え、オーステナイト系ステンレスなどの耐食性向上にも一役買っています。このため、クロムとニッケルの含有量が多いほど、耐食性が高まる傾向があります。

ステンレスが錆びにくい理由

ステンレスが錆びにくい理由は、表面に形成される「不動態被膜」と呼ばれる薄い酸化膜の存在です。この酸化膜は、外部からの酸素に反応し、自己修復する性質を持っています。例えば、ステンレスに傷がついた場合でも、酸素があればすぐに被膜が再形成されるため、腐食を抑えることができます。

酸化被膜の形成メカニズム

酸化被膜は、鉄に含まれるクロムが空気中の酸素と反応してできる酸化クロムの層です。この層が厚さ数ナノメートルという非常に薄いものでありながら、ステンレスを外部の腐食要因からしっかりと守ります。特に、酸性やアルカリ性の環境に置かれても、この酸化被膜の再生能力がステンレスの耐久性を維持します。

2.ステンレスの主な種類と特徴

オーステナイト系ステンレス

オーステナイト系ステンレスは、クロムとニッケルを多く含むことで耐食性が非常に高くなります。代表的な種類としてSUS304やSUS316があり、食品加工機械や化学プラントなど、腐食が起こりやすい環境での利用が増加傾向にあります。また、低温環境でも靱性を保つ特性があるため、冷凍食品の製造装置などにも適しています。

耐食性が求められる用途

オーステナイト系ステンレスは、耐食性と靱性に優れるため、食品や薬品を扱う製造現場での配管や容器、キッチン設備など、衛生面での配慮が必要な場面で多く利用されています。また、化学薬品に触れることが多い製造ラインの部品にも適しており、耐食性と耐久性の高さから選ばれています。

マルテンサイト系ステンレス

マルテンサイト系ステンレスは、クロムの含有量が高く、鉄の硬化処理が容易です。このため、耐摩耗性に優れ、強度が求められる工具や刃物に適しています。ただし、他のステンレスと比べて耐食性はやや低いため、使用環境に応じて選定することが重要です。

硬さと耐摩耗性が求められる用途

このステンレスは、ドリルやナイフ、シャフトなど、強度と耐摩耗性が必要な製品の製造に活用されます。熱処理を施すことで硬度を上げられるため、機械部品や工具の素材として重宝されています。

オーステナイト・フェライト系ステンレス

オーステナイトとフェライトの両方の特性を持つのがオーステナイト・フェライト系ステンレスです。高い強度と耐食性に加え、耐応力腐食割れ性にも優れています。海水や塩化物の多い環境下での使用に適しており、造船や海洋構造物の部品に使われています。

耐海水性、耐応力腐食割れ性が求められる用途

デュプレックスステンレスは、海洋環境に耐えられるため、船舶の船体や海水淡水化装置などで広く利用されています。また、塩化物が含まれる食品加工のラインにも採用されており、耐久性と腐食への強さを両立する素材として注目されています。

フェライト系ステンレス

フェライト系ステンレスは、ニッケルを含まないため比較的安価でありながら、クロムによる耐食性を備えています。磁性を持ち、加工性が良いのが特徴です。耐熱性もあるため、キッチン周りの器具や自動車部品などに利用されています。

成形加工性および耐食性が求められる用途

フェライト系ステンレスは、車の排気系部品や家庭用シンク、調理器具など、耐熱性と成形加工性が求められる製品に活用されます。また、オーステナイト系に比べて価格が安いため、コストを抑えたい場面での選択肢として有用です。

マルテンサイト系ステンレス

マルテンサイト系ステンレスは、耐摩耗性に優れるため、シャフトやボルトなどの強度が必要な部分に使われます。焼入れ処理によって硬度が向上し、耐久性を高められるのが特徴です。

耐磨耗性が求められる用途

この系統のステンレスは、産業機械の部品や工具に用いられています。特に、機械加工において摩擦が頻繁に起こる箇所での使用が一般的です。

3.ステンレスの強みと製造現場での活用

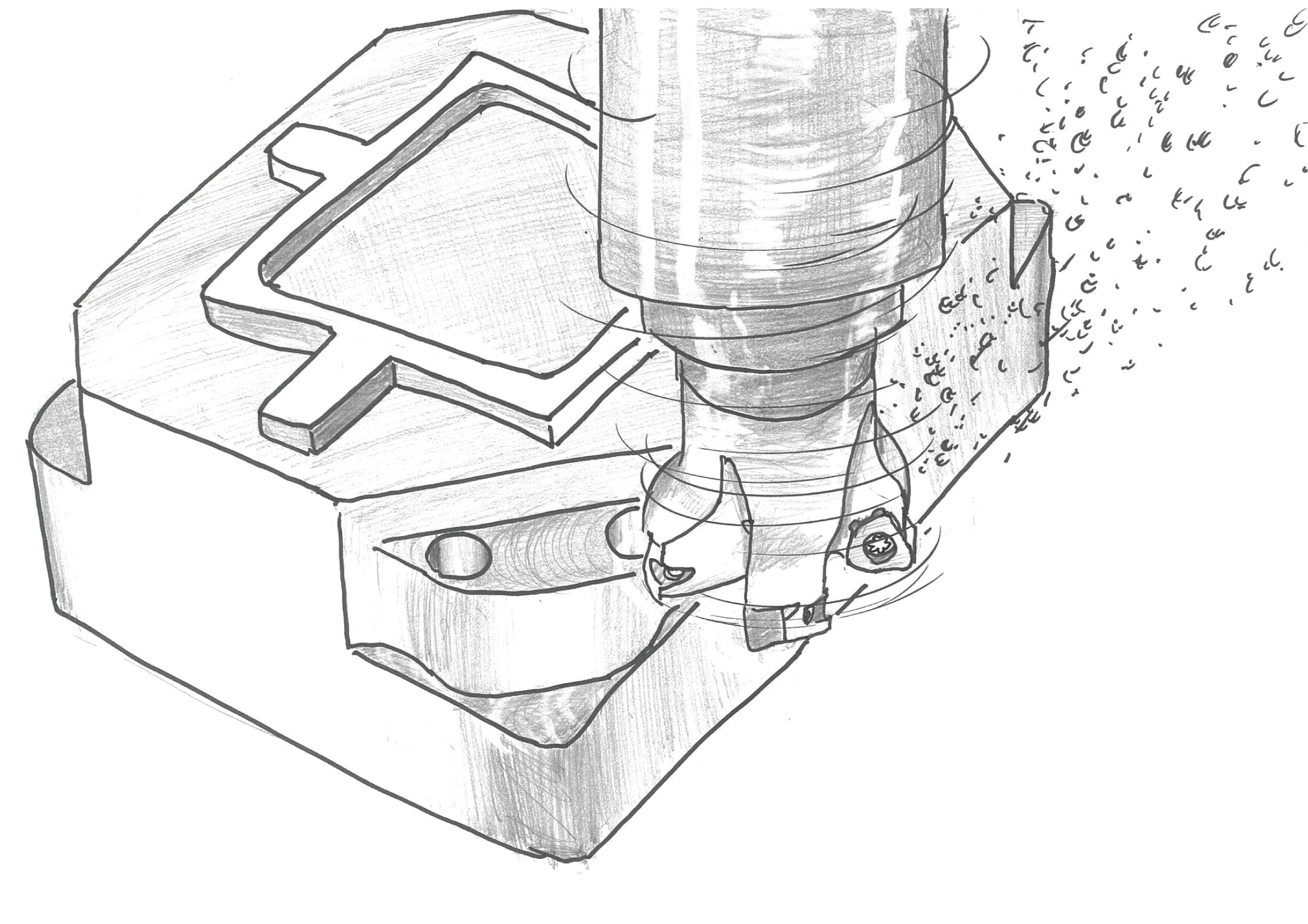

耐熱性と加工性の利点

ステンレスは高い耐熱性を持ち、温度変化に強いのが特長です。このため、高温環境での使用が多い工業用の熱交換器やボイラーなどにも適しています。また、加工性に優れているため、曲げ加工や溶接など多様な形状に仕上げることが可能です。

高温環境での使用と加工のしやすさ

製造現場では、ステンレスの耐熱性を活かして炉内設備や熱交換器の部品として活用されています。また、曲げ加工や溶接がしやすいため、複雑な形状を必要とする装置や設備にも柔軟に対応できます。

食品・医療分野での衛生面のメリット

ステンレスは、食品や医療の分野で非常に重要な役割を果たしています。特にオーステナイト系ステンレス(SUS304やSUS316)は、優れた耐食性を持つため、食品加工機械や調理器具、医療機器など、衛生が重要視される環境で多く利用されています。ステンレスは細菌やウイルスの繁殖を抑え、清潔な状態を維持できる点が評価されています。

4.ステンレスを扱う際の注意点

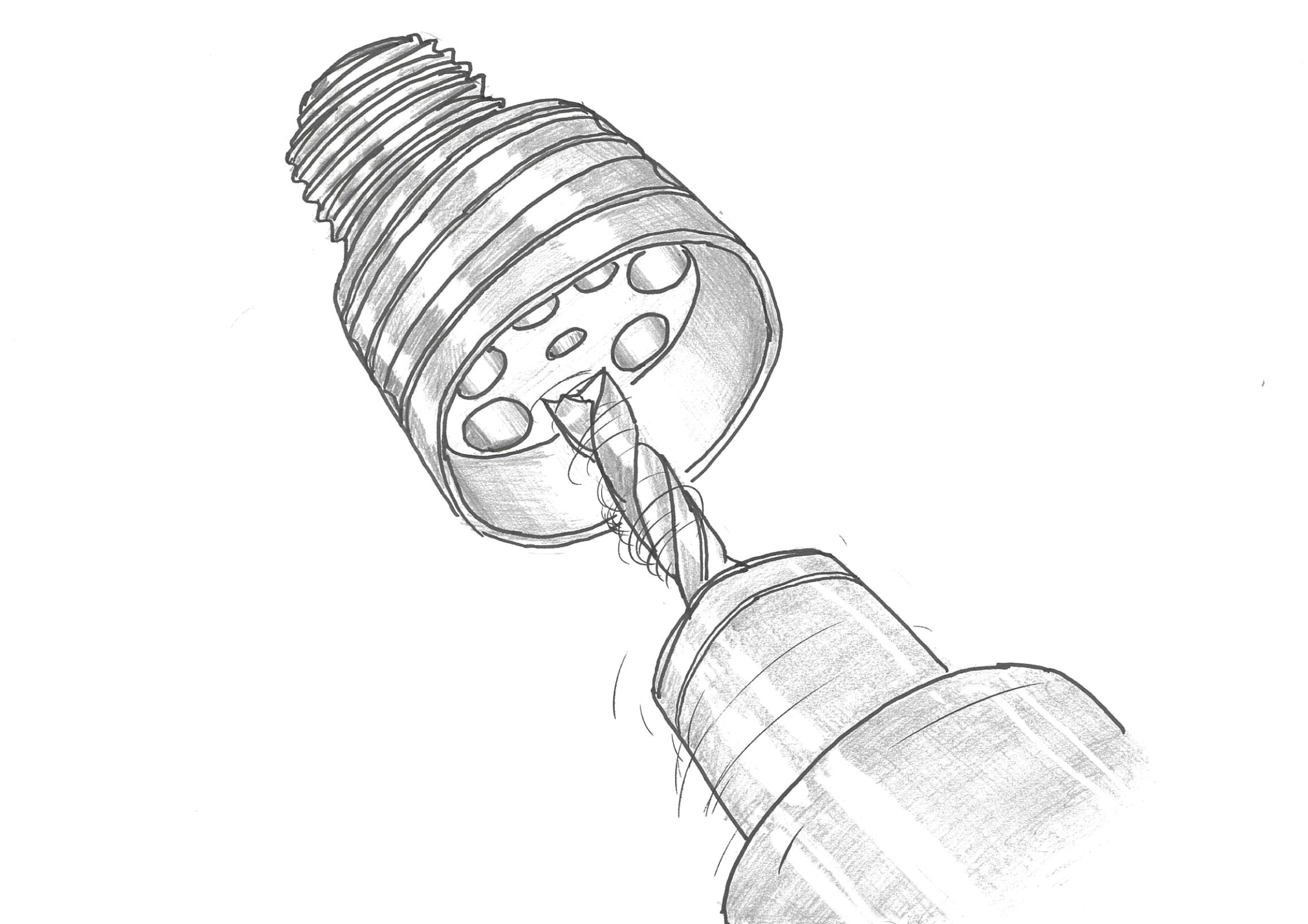

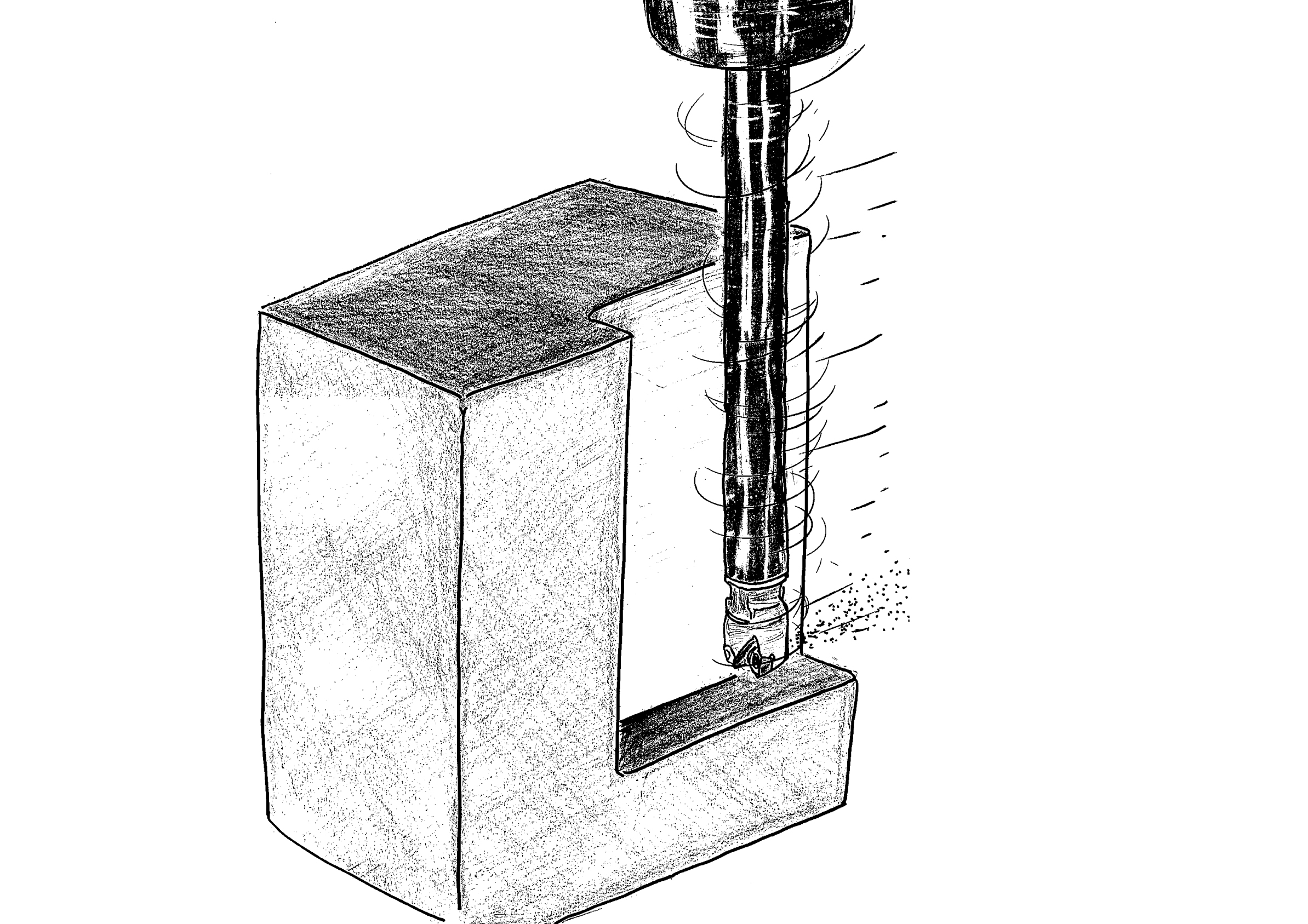

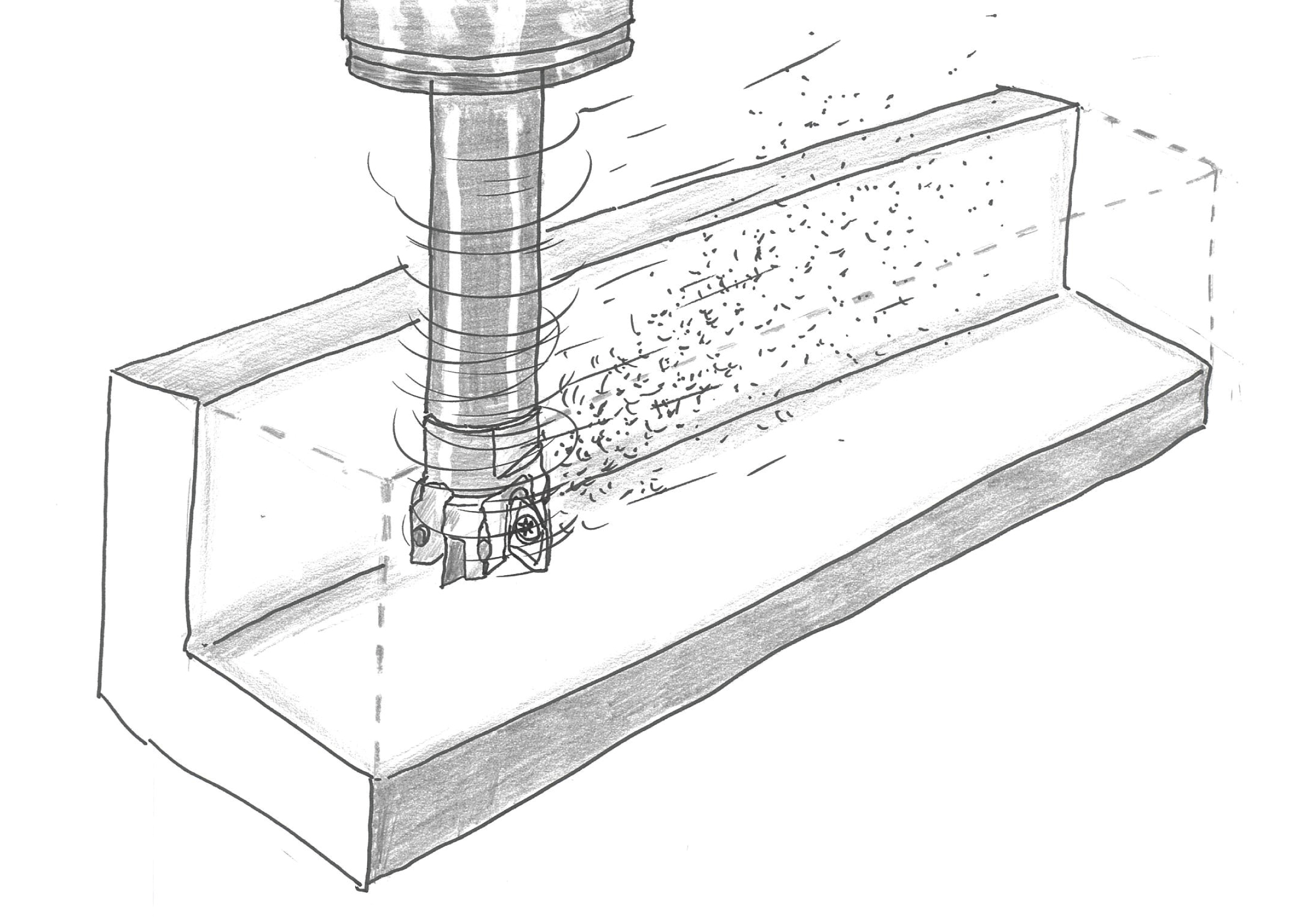

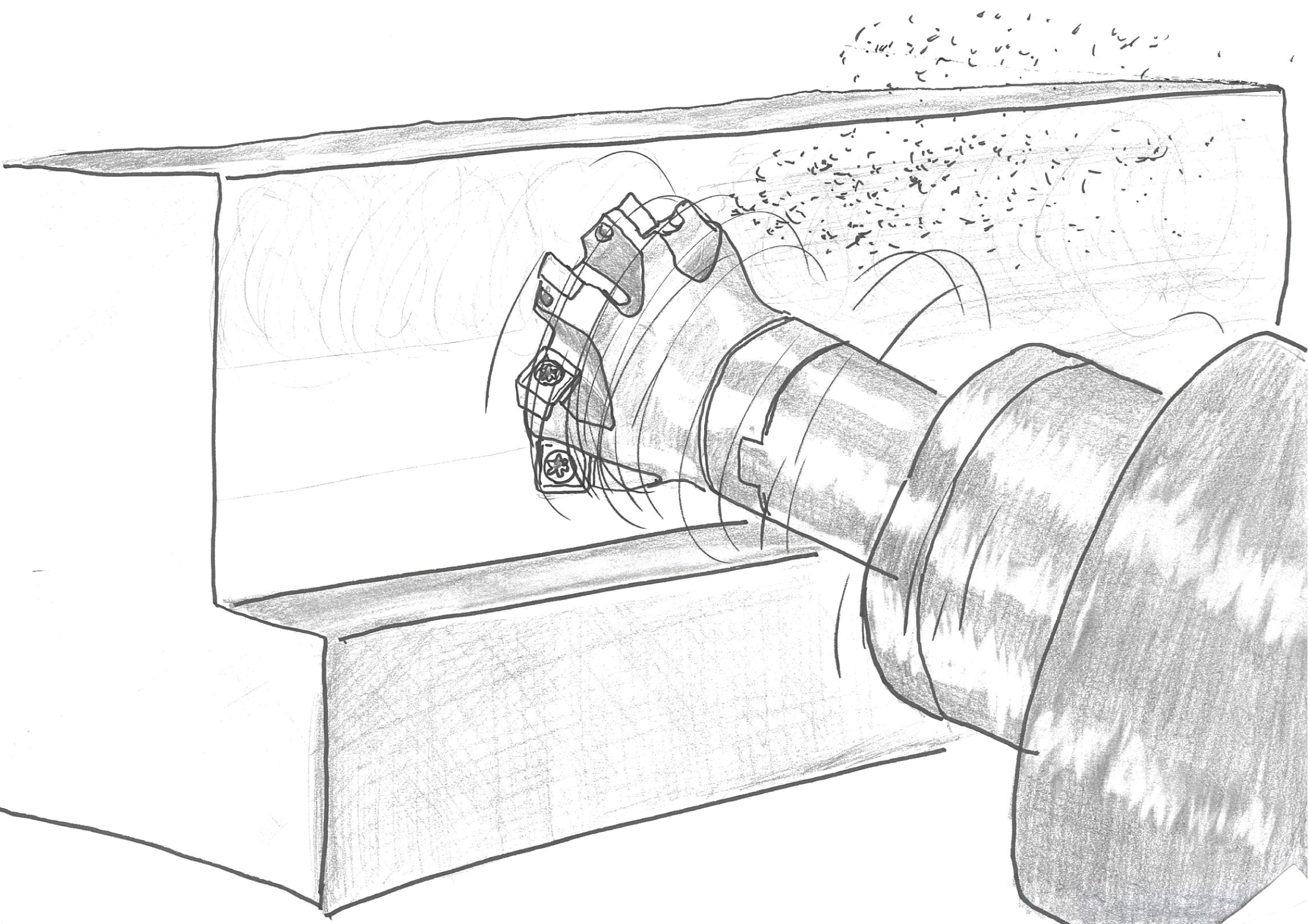

加工時の硬化と摩擦の問題

ステンレスは加工中に「加工硬化」という現象を起こしやすいです。これは、金属が塑性変形(外力による永久変形)する際に、内部の結晶構造が乱れて硬くなる現象です。加工硬化が起こると、切削や曲げ加工が難しくなり、工具の摩耗が早まる場合があります。製造現場では、この特性に注意し、適切な加工方法を選択することが求められます。

適切な加工法

加工硬化を防ぐためには、加工中に金属を冷却したり、加工速度を調整したりすることが効果的です。また、ステンレス専用の切削油を使用することで、摩擦による硬化を抑えることができます。特に、切削加工を行う際には、硬化しやすいオーステナイト系ステンレスに対して適切な工具や加工条件を選ぶことが重要です。また、溶接を行う際にも、事前に熱処理を行って内部の応力を緩和させることで、ひずみや割れを防ぐ対策が取られています。

ステンレスでも発生しうる錆びの要因

一般的に錆びにくいとされるステンレスですが、使用環境によっては錆が発生することがあります。特に塩分や酸性の環境下では、ステンレス表面の酸化被膜が破壊され、腐食が進行する場合があります。また、ステンレスを異なる金属と接触させた場合、電位差により「異種金属腐食」が発生し、錆が生じるリスクが高まります。

使用環境と保管方法の工夫

ステンレスの錆を防ぐためには、適切な使用環境と保管方法が不可欠です。特に、塩分や酸性の物質に触れる可能性がある場合、オーステナイト系のような耐食性の高いステンレスを選ぶことが推奨されます。保管する際には、湿気の少ない場所を選び、他の金属と直接接触させないようにすることが重要です。また、定期的に表面を洗浄し、付着した汚れや塩分を取り除くことで、酸化被膜を保護し、腐食を防止できます。

5.まとめ

ステンレスは、鉄にクロムやニッケルを添加した合金であり、その高い耐食性や耐熱性から、製造業において幅広く活用されています。種類にはオーステナイト系、マルテンサイト系、フェライト系などがあり、それぞれの特性に合わせて多様な用途に利用されています。ステンレスの強みとして、耐熱性や加工性の利点、衛生面でのメリットが挙げられますが、加工時の硬化や錆びにくい特性を持ちながらも環境によっては錆が発生する可能性もあるため、適切な使用と保管が重要です。さらに、新たな合金技術の発展や環境に配慮した製品開発により、今後もステンレスの需要は増加していくと予想されます。製造業に携わる中小企業にとって、ステンレスの特性を十分に理解し、最適な利用法を見つけることが、製品の品質向上や業務効率化に繋がるでしょう。